Il posto delle storie

Dopo dieci numeri di questa newsletter (bisettimanale, e non ci avrei scommesso un centesimo) è arrivato il momento di spiegarne il titolo e di farci un po' di giri intorno

“I libri degli altri” è una specie di omaggio a Italo Calvino. Cioè: più onestamente, è un titolo rubato a Italo Calvino.

“I libri degli altri” infatti è il titolo di una raccolta di alcune lettere che Italo Calvino scrisse ad autori italiani durante il suo lavoro in Einaudi. Alcune sono spassose, altre bellissime, piene di frasi che sarebbero perfette come chiusura dei miei post, e altre già sentite e strausate da tanti: ci sono lettere che vorremmo ricevere, e altre che invece a leggerle fanno ancora male. Non è il libro più conosciuto di Calvino, non è nemmeno un libro da leggere dall’inizio alla fine, ma mi piaceva il titolo e volevo chiarire che no, il riferimento non è per la millesima volta alle Vite degli altri.

Come saprete il 2023 è stato l’anno del centenario della nascita di Calvino - qualcuno, sottovoce, mi ha detto “della santificazione” di Calvino - e siamo diventati un po’ tutti esperti dell’ultima ora, più o meno preparati su un qualche aspetto specifico della biografia o dell’opera calviniana (poi ci sono gli esperti veri, con i quali come sempre, per precauzione, mi scuso).

Io ho scritto una biografia di Eva Mameli Calvino, sua madre, per la collana Oilà di Electa, e ho partecipato (minimamente) al documentario di Duccio Chiarini che oggi trovate su Raiplay alla sezione documentari, dal titolo “Italo Calvino, lo scrittore sugli alberi”. Per entrambe le cose ho dovuto ristudiare qualcosa, e studiare da zero praticamente tutto il resto. E così anche nei miei corsi di scrittura ho cominciato a usare Calvino a manciate, soprattutto per i suoi scritti teorici in cui riflette sugli intrecci tra scienza e letteratura.

E allora qui vi lascio una storia notevole e una frase che, tra le tante, ho trovato particolarmente convincente. O almeno che a lezione suscita sempre un po’ di stupore.

Dovete sapere che nel 1967 il fisico americano John Archibald Wheeler se ne uscì, senza volerlo, con l’espressione “buco nero” per identificare quello che poi tutti hanno chiamato “buco nero”: un corpo celeste con un campo gravitazionale così forte da inghiottire anche la luce. Nel giro di pochi anni l’espressione prese piede e nel 1975 la rivista Le Scienze, di cui Italo Calvino era appassionato lettore, pubblicò la traduzione in italiano di un articolo sui buchi neri firmato Kip S. Thorne, futuro premio Nobel (e futuro consulente cinematografico per Interstellar). L’articolo usava l’espressione “buchi neri” già dal titolo. Calvino lo lesse e si appassionò, e pensò di poter riprendere il tema anche nei propri scritti (lo facciamo tutti).

Ai tempi del New Deal, la US Farm Security Administration commissionò la realizzazione di centinaia di migliaia di fotografie che documentassero la situazione dei contadini americani dopo la Grande Depressione. Il responsabile del progetto, Roy Emerson Stryker (1893-1975), le visionava una per una e bucava quelle che riteneva inadatte allo scopo. Buchi neri come questo furono fatti a circa 100 000 foto, di circa 270 000 che erano state scattate.

Tra il 1974 e il 1979, Calvino teneva una rubrica settimanale sul Corriere della Sera e non è facile avere una rubrica settimanale: significa che ogni settimana devi avere qualcosa da dire.

Insomma, Calvino deve scrivere qualcosa e, siccome ha letto di buchi neri, scrive di buchi neri.

Però non è precisissimo: non è un fisico e comunque la sua rubrica sul Corriere della Sera non è un testo di fisica destinato ai fisici (e poi scrivere di scienza è trovare un equilibrio tra correttezza e spettacolarizzazione, come abbiamo detto nel numero scorso, e non scappa nemmeno Italo Calvino). E, come sempre succede a noi che scriviamo di scienza, dietro l’angolo trova un fisico pronto ad alzare il ditino e a dire che si sarebbe dovuto scrivere così invece di cosà e che per l’esattezza sarebbe x invece di y.

In questo caso, il fisico che contesta il giornalista per aver fatto il giornalista è una fisica, anzi una astrofisica: Margherita Hack.

Attenzione quindi: questo è un dissing Calvino – Hack. Di fronte a una cosa così, perfino io sono disposta a pensare che quelli sì che erano tempi interessanti.

Qui Hack non solo critica le imprecisioni di Calvino, ma fa un’obiezione più generale: Calvino si è lasciato incantare dalle immagini.

Incantare dalle immagini… Beh… ma che colpa è?

E infatti Calvino risponde: “Per uno che pensa per immagini, e che va continuamente in caccia di immagini al limite del pensabile, questo è un duro colpo: come incontrare un cartello di ‘caccia vietata’ in un bosco (la scienza) che per lui è una riserva di pregiata selvaggina”.

Ecco: la scienza per chi scrive è una riserva di caccia piena di “pregiata selvaggina”, un posto pieno di storie.

C’è chi tra noi scrive di scienza perché pensa che sia giusto condividerne la bellezza, chi ne scrive perché sa fare solo quello, ne ha fatto un mestiere e ci campa. Chi ha intenzioni pedagogiche verso il mondo e non vede l’ora di “spiegare” qualcosa, chi ha trovato la sua nicchia e sta bene lì, chi viene pagato per farlo e lo fa. E poi c’è chi primariamente scrive, e ha la scienza come ambito di scrittura prediletto perché l’ha studiata da piccolo, o perché gli piace, ma soprattutto perché la trova interessante e feconda. E poi perché quella riserva di pregiata selvaggina è aperta a tutti e capita di entrarci e di venirne fuori con qualcosa di buono per le mani.

D’altra parte, se questo vale per chi scrive, vale anche per chi legge: la scienza è interessante, e anche quando le sue storie sono difficili, o soprattutto quando sono difficili, sono spesso trascinanti. La scienza può far commuovere, arrabbiare, intristire, e suscitare tutta l’ampia gamma di umani sentimenti, e quasi sempre fa pensare. E pensare è bello, è stimolante.

Dunque la scienza è la regina dell’entertainment.

E attenzione a quello che sto per dire: non è necessario capirla fino in fondo!

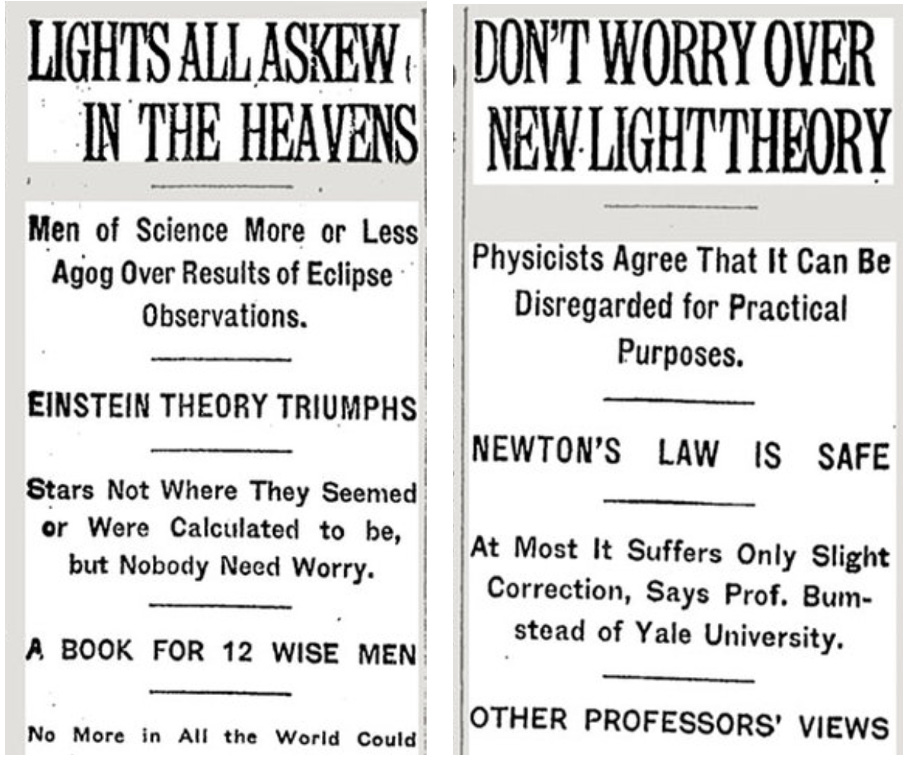

Rassegniamoci: non capirla fino in fondo è normale. Questi sono ritagli del New York Times del 1919, di quando il giornale riuscì a mandare un inviato in Europa a intervistare Einstein. L’inviato era un giornalista sportivo esperto di golf (i giornalisti scientifici non esistevano ancora): entusiasta ma completamente digiuno di scienza, scrisse articoli pieni di errori e invenzioni, come il “libro accessibile solo a dodici persone sulla Terra”. Carino notare come si sia però affrettato a dire che tanto tutta quella roba, la relatività eccetera, non serva a niente.

Per ragioni di lavoro (lezioni, lezioni, ancora lezioni) mi sono trovata a rileggere “Le correzioni”, il libro più famoso di Jonathan Franzen. Trovo notevolissimo il lavoro di descrizione di un ciarlatano delle neuroscienze che propone una terapia farlocca per le malattie neurodegenerative: la descrizione è così precisa e dettagliata che non si può non ammirare il lavoro di ricerca a monte della scrittura. Il lettore non deve davvero capire tutto, la scena funziona benissimo con tutta la sua ironia anche senza una decrittazione completa del discorso del ciarlatano. Ed espressioni come “foto porno di cromosomi a gambe spalancate” mi hanno fatto pensare che avrò visto la prima immagine di un cromosoma 35 anni fa, ma in 35 anni non ci avevo mai pensato.

Ecco la riserva di selvaggina pregiata. Ci trovate dentro i buchi neri e un ciarlatano che vende terapie farlocche per “riattivare” i neuroni. Poi però ecco anche che cosa fa uno scrittore, come Franzen con quella selvaggina. Del resto: “The task is not to see what has never been seen before, but to think what has never been thought before about what you see everyday”, cioè “La sfida non è scoprire ciò che nessuno ha mai visto prima, ma pensare ciò che nessuno ha mai immaginato su ciò che vediamo ogni giorno”.

P.S.: La frase è molto bella, ma non si sa chi l’abbia detta e a quale proposito. In rete viene attribuita al fisico Erwin Schroedinger, e si fa riferire al lavoro degli scienziati, ma più probabilmente è di Arthur Schopenhauer, visto che in “Parerga e Paralipomena” se ne trova una molto simile in tedesco (“Daher ist die Aufgabe nicht sowohl zu sehen was noch keiner gesehen hat, als bei Dem was Jeder sieht, zu denken was noch Keiner gedacht hat”), peraltro seguita da “Ecco perché essere un filosofo è molto più che essere un fisico”. Ma di citazioni sbagliate parleremo, forse, la prossima volta.