La saggistica scientifica italiana mi fa arrabbiare

Basterebbe il titolo. E invece no, per farmi un sacco di nuovi amici, qui sotto mi dilungo. Un post diverso dai miei soliti, per una volta

Per contattarmi e propormi cose di lavoro, lezioni o presentazioni dei miei libri puoi scrivermi: silviabencivelli@gmail.com

Sui premi letterari c’è una gran letteratura. Anche sul rifiuto dei premi letterari. Vedi alla voce Thomas Bernhard, che ci ha scritto un intero libro. È un mondo ottuso, anzi “repellente”, quello dei premi, dice Bernhard: giurie insipienti, mecenati ignoranti, opere pedestri. Però se c’è da intascare qualche soldo, lui intasca.

Poi ci sono i rifiutatori famosi: Jean Paul Sartre che nel 1964 scrisse in anticipo all’Accademia svedese per dire che lui il premio Nobel non l’avrebbe accettato. E poi: “spero che vinca il migliore: cioè il socialismo”. E i provocatori di genio, come Thomas Pynchon, che nel 1973 accettò il National Book Award per L’arcobaleno della gravità, ma a ritirare il premio mandò il comico Irwin Corey. Corey, ovviamente, si lanciò in una supercazzola.

E in fondo alla storia ci sono io. Che, dopo aver passato del tempo a dire “non mi voglio candidare da nessuna parte!”, una volta ho vinto un premio e ne sono stata contenta.

Adesso però entro nei miei panni peggiori: quelli di critica delle opere altrui.

(Dal prossimo numero ritorno sui temi originari della newsletter, promesso).

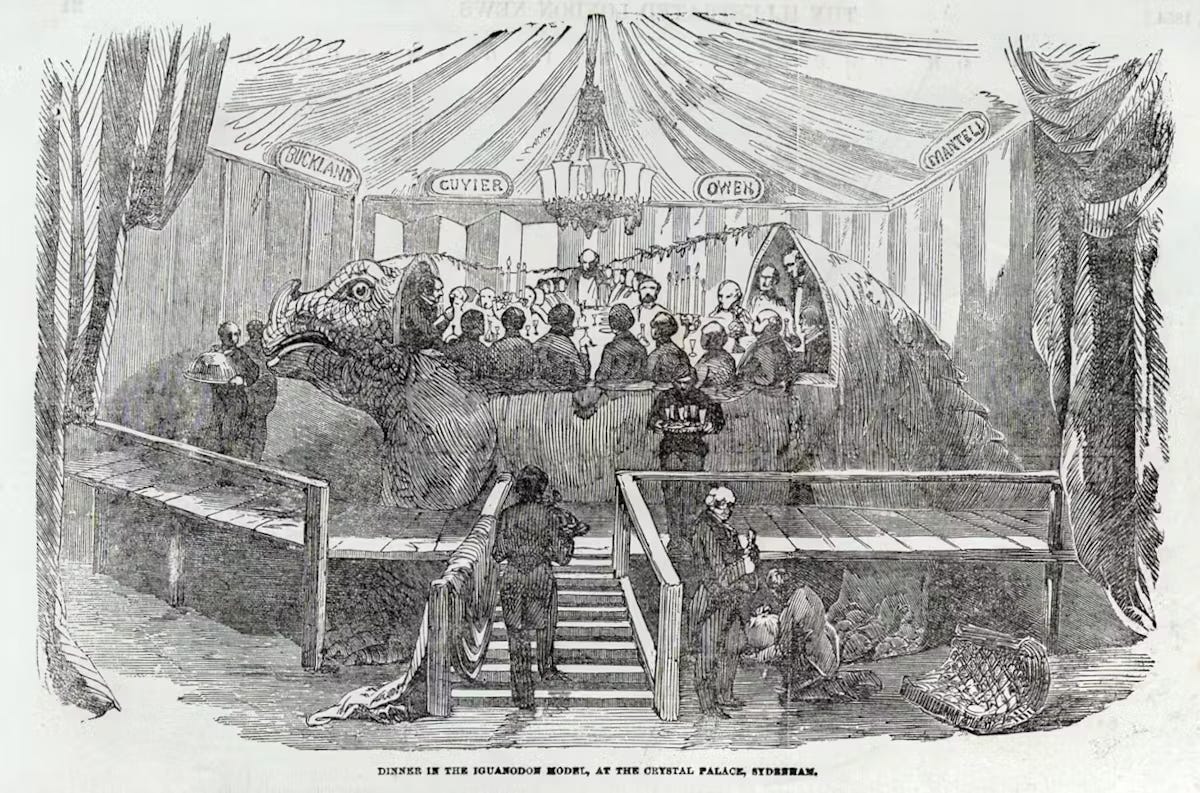

Capodanno 1853: cena nell’iguanodonte. La scultura fa parte della serie realizzata da Benjamin Waterhouse Hawkins con il paleontologo Richard Owen per il Crystal Palace Park di Sydenham (Londra). Era la cena di lancio del progetto: furono invitate 21 persone (tutti uomini: scienziati, finanziatori, editori). In undici si infilarono letteralmente dentro l’iguanodonte: Owen era a capotavola con la testa nel cranio del dinosauro. Qui il menù.

Anche quest’anno sono in giuria al Premio Galileo. Così ho avuto la mia cartella ottanta, novanta pdf e ho cominciato a studiare.

Ed ecco che cosa ho capito del mio problema con la saggistica scientifica di oggi.

Uno. Perché consideriamo saggistica scientifica certa manualistica trita e ritrita? Il solito libro su come invecchiare bene, proteggere il cuore, prevenire le malattie, e soprattutto dimagrire? (che poi basterebbe mezzo rigo: “mangiate di meno”). E perché questi libri non li mettiamo da un’altra parte? Dove? Un’altra parte: non so dove ma non nella saggistica scientifica.

È un’idea soprattutto per le librerie (le Feltrinelli, tipo) che separano il settore “medicina” da quello “scienza”, e in “medicina” mettono non solo i libri su come proteggere la prostata ma anche omeopatia, ayurveda, aromaterapia.

Lo so che la “saggistica” ha i confini sfumati, figuriamoci se non lo so. Però verso il basso un confine dovremmo metterlo.

Due. La classica “divulgazione”, quella che ti spiega quanto è profondo il mare o che cosa sono i vaccini, che va benissimo: ma perché deve infantilizzare il lettore?

Avete mai visto nella saggistica storica o economica libri che cominciano dicendo “non sono cose difficili, sta’ tranquillo, ora ti prendo per mano e te le spiego” e giù di battutine? No, non direi.

Nella saggistica scientifica abbiamo un problema: sembra che dobbiamo mettere le mani avanti altrimenti la scienza, di per sé, annoia. E ci sentiamo in dovere di spiegare tutto da zero. Come se il lettore non sapesse proprio niente, ma anche come se fosse sempre necessario capire tutto tutto come a scuola.

Tre. Nella saggistica scientifica a volte abbiamo la pretesa di spiegare intere discipline: tutta la botanica, tutta la fisica classica, tutta la virologia spiegata facile. Ma se uno non lo fa di mestiere, perché dovrebbe imparare questa roba? Ok, ci sono gli appassionati, e tra i pensionati che poi sono gli unici che ancora comprano libri (Dio li benedica) ci sono quelli che davvero vogliono conoscere queste cose, e soprattutto quelle più difficili e appassionanti, come la meccanica quantistica, da cima a fondo: ma quanti libri compreranno mai? Almeno scriveteli bene, dai.

Quindi anche: fermate gli scienziati convinti di scrivere di scienza “perché è bella ed è giusto che gli altri la assaggino”. Oltre ai dieci, venti, bravissimi, che scrivono libri bellissimi (magari sempre sulla stessa cosa, ma bellissimi, compresi i libri sulla botanica, la fisica classica, la virologia e soprattutto la meccanica quantistica) ce ne sono migliaia, tendenzialmente più giovani ed entusiasti ma meno astuti, che scrivono libri in cui ti spiegano tutto sulla loro disciplina, come all’università ma più “facile”, senza formule e con tante battutine, e con la storia del nonno che quando erano piccoli mostrava loro la bellezza del cielo stellato. (Mi viene il sospetto che quando scriviamo libri di scienza ci immaginiamo sempre un pubblico di liceali. Ma perché?).

Addendum: dall’altra parte dello spettro ci sono i libri (spesso di filosofi, ma anche futurologi e tecnologi non scherzano) che sembrano bearsi di una scrittura incomprensibile. Libri scritti allo specchio, per sé stessi e basta. In questi casi io, per principio, li chiudo dopo poche pagine.

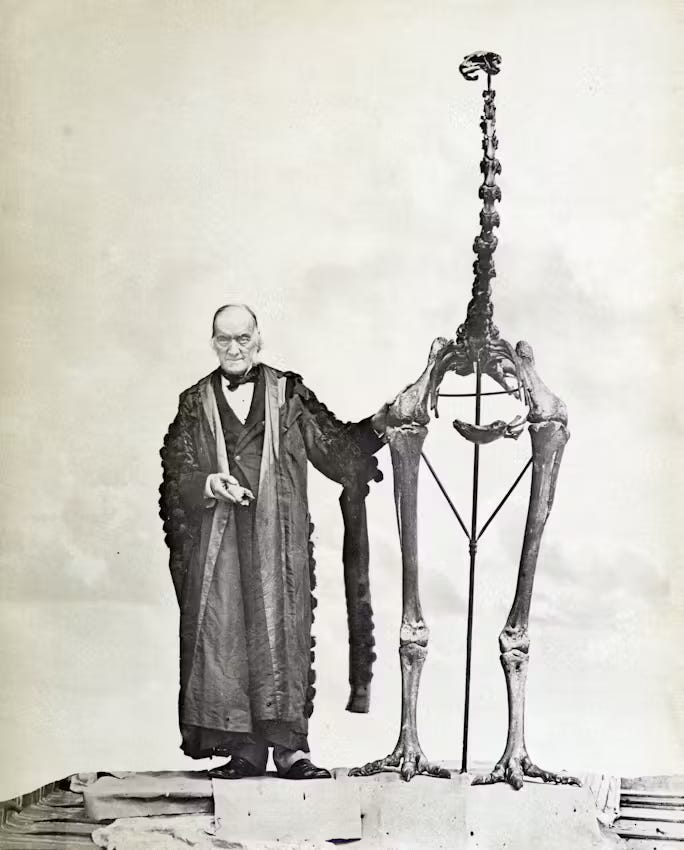

Eccolo qua, genio e perfidia, abbracciato allo scheletro di un moa, Richard Owen. Biologo, paleontologo, anatomista, era nato il 20 luglio (come me ma) del 1804. È lui che ha inventato la parola “dinosauro”, cioè “terribile lucertola”: peccato che i dinosauri non siano lucertole. Owen fece di tutto per diventare lo scienziato più odiato della storia, e fu l’unica persona sulla Terra che quel mite uomo di Charles Darwin riuscì davvero a detestare. Si odiavano tanto che Owen decise che non avrebbe creduto alla teoria dell’evoluzione per selezione naturale. Nonostante questo, il suo contributo alla paleontologia resta fondamentale. Ma la cosa per cui oggi viene ricordato è soprattutto l’idea di aprire i musei di scienza al pubblico.

Adesso vorrei dire due cose anche sui premi. Già che vi sto simpatica.

1. A che cosa servono?

A dare lustro, e un’immagine da “luogo culturale”, a chi lo organizza. Potrebbero servire a sostenere l’editoria, ma bisogna saperlo fare. Potrebbero servire a diffondere i libri, a fare loro pubblicità: in parte succede, ma è piuttosto ben dimostrato che ormai difficilmente smuovono le vendite in maniera sostanziale.

2. Quanti sono i premi per i libri di scienza?

Tanti, considerato che siamo un paese di non-lettori.

Uno del giro mi ha detto che molti premi nascono perché enti, comuni eccetera, hanno bisogno di spendere soldi in maniera dignitosa. E organizzare un premio letterario in cui si fanno venire da fuori tre o quattro autori lo è.

Dall’altra parte, un altro mio amico mi ha parlato dei premi che consistono “nell’andarseli a prendere”, e infatti lui i premi senza denaro li rifiuta.

3. Chi partecipa ai premi per i libri di scienza?

Direi soprattutto gli editori medio piccoli. Se il premio X non ha molti requisiti all’ingresso è per loro che diventa interessante: anche se la pubblicità data dal premio è poca, è certamente più di quella che sarebbero capaci di farsi da soli. Poi, siccome tra compilare una scheda o compilarne venti la differenza è minima, gli editori piccoli finiscono per candidare molti titoli, a volte l’intero catalogo. Ti trovi con una rosa di cento libri, di cui dieci dell’editore A, otto del B, sei del C… e uno per ciascun grande editore, e un solo libro candidato sopra le duemila copie.

A me gli editori piccoli piacciono moltissimo (e poi ultimamente i grandi editori pubblicano tanta roba discutibile, diciamocelo), ma se fossi la presidente di una giuria di un premio per libri di scienza non mi farei un vanto di aver raccolto soprattutto libri loro. Non mi farei nemmeno un vanto di aver ricevuto tante candidature, perché significa che il premio non ha un taglio chiaro. E poi spiegatemi quale giuria è capace di leggere davvero cento titoli in due mesi.

4. Chi c’è in giuria?

Punto dolente. Quando si tratta di libri di scienza spesso in giuria ci sono professori universitari di discipline scientifiche: in genere ottimi lettori e brave persone, non sono quasi mai dentro il sistema editoriale, e i libri li valutano come io valuto i film. Mi piace / non mi piace: è un inizio, ma non basta.

Il punto è che, come vedere film non rende critici cinematografici, leggere libri non rende esperti di libri. È vero che c’è un’enorme quota di arbitrarietà nella valutazione di un libro, ma questo non significa che non ci sia comunque un po’ di tecnica, di cultura del libro. (Nella scienza, poi, sembra che basti una laurea in fisica per saper fare tutto… Perdonatemi eh).

Detto questo, anche le giurie composte solo da giornalisti hanno le loro pecche e direi che le hanno in generale anche le giurie troppo omogenee e dalla composizione dettata da conoscenze personali e disponibilità a lavorare gratis.

5. E la giuria popolare?

Michele mi ha detto che la giuria popolare vota come sceglie i libri quando va in libreria (se va in libreria). Quindi che il suo voto ricalca le scelte del mercato: se facciamo scegliere a una giuria popolare, mi ha detto Michele, finiamo per favorire il libro che sta vendendo di più.

Ha una sua logica. Ma una volta una giuria popolare ha preferito al mio un libro che aveva venduto dieci volte meno e io sono ancora qui che mi chiedo dove sia stato il problema. L’ho chiesto a Michele e mi ha risposto: sfortuna.

Per i libri di scienza c’è poi il vezzo della giuria di studenti: la giuria degli incompetenti per definizione. Tutte le volte che noto l’assunzione libri di scienza → liceali mi si chiude una piccola coronaria.

6. Che cosa si vince?

I premi più seri ti danno qualche soldino. La scrittura è un mestiere miseramente retribuito, per cui i premi sono un’integrazione del compenso irrisorio che arriva dai nostri quattro lettori.

La maggior parte dei premi per i libri di scienza, però, premia con una bella targa, una pacca sulla spalla, la foto con l’assessore, e la possibilità di scriverlo su Facebook e di raccogliere i complimenti dagli ex compagni del liceo (che comunque il libro non lo comprano).

Poi è bello anche andare in una bella città, mangiare bene, dormire fuori. Ma non è che a casa mia non abbia un letto e faccia esattamente la fame. È un modo di dire: “fare la fame”. Ed è un bellissimo modo di descriverci (questa la rubo a Walter Siti): “siamo la fascia alta dei morti di fame”. Ma è una burla.

Ci sono infine premi che ti comprano qualche copia del libro. Grazie.

A noi che scriviamo di scienza piace di più vendere i libri ai lettori veri, quei pochi che ancora ci sono. Per quanto mi riguarda, ecco di nuovo il link alla pagina del mio ultimo libro sul sito dell’editore.

Segnalazioni

Per dimostrarvi la mia apertura mentale, ecco le segnalazioni di questo numero.

§ Leggere gli alberi: io sono una classica plant blind, di quelle che non riconosce una margherita da un tarassaco (e comunque il tarassaco lo chiamo ancora piscialletto), ma sono arrivata a pagina 50 dicendo diversi “ah vedi!” e mi sono trovata a dire con orgoglio “ho capito diverse cose su conifere e latifoglie”, ed era probabilmente la prima volta che pronunciavo la parola “latifoglia”. L’autore è Tristan Gooley, uno che ha la fortuna di potersi definire “esploratore” ed evidentemente vive di libri così. Non so quanto andrò avanti, non tanto per l’invidia verso l’autore quanto perché è un libro di informazioni e con poco racconto, ma per ora lo consiglio. Interessante, accidenti.

§ Questo è per ragazzi davvero, ma grandicelli e curiosi e capaci di capire concetti raffinati come quelli dell’ecologia. Storie di ordinaria entomologia, di Gianumberto Accinelli. Sì, lo conosco bene, l’autore. Ma non è stato lui a chiedermi la segnalazione. Il libro è bello davvero ed è bellissima anche la veste editoriale.

§ Non è una novità, ma in Italia ha girato poco e invece merita. In Francia è stato un caso editoriale, anche perché in Francia i fumetti li prendono sul serio. Il tema poi andrebbe preso sul serissimo. Il mondo senza fine, di Jean-Marc Jancovici e Christophe Blain, spiega, in maniera davvero originale e travolgente, che cosa stia succedendo al pianeta, e a noi che ci viviamo sopra.

Due foto da sabato scorso a Pensavo Peccioli, dove ho presentato lo Squinternato con Luca Sofri, insieme agli amici del Post.

La testolina qui sopra appartiene a mia figlia, che è sempre in prima fila. Qui sotto una foto con il pubblico adulto. Chinato a controllare il disegno di mia figlia, alla sua sinistra, c’è Marino Sinibaldi, lo storico (ormai ex) direttore di Radio3 Rai.

Per contattarmi e propormi cose di lavoro, lezioni o presentazioni dei miei libri puoi scrivermi: silviabencivelli@gmail.com.

Per coinvolgermi in eventi puoi scrivere anche a contact-bencivelli@elastica.eu.

Mi sono fatta un po' di risate a leggere questa nuova puntata de I libri degli altri (scrivi in maniera così gradevolmente ironica, che mi capita spesso di ritrovarmi a ridere o, quanto meno, sorridere), ma poi ho pensato che non c'è proprio niente da ridere. E che le cose che hai raccontato sulla letteratura scientifica accasdono anche nella narrativa, che forse è meno grave, ma non ne sono sicura.

APPLAUSI.