Vite di scienziate - Una fotografia di gruppo

Stavolta non parliamo proprio di libri, ma di storie: della storia collettiva delle donne che hanno provato a studiare e praticare scienza nel passato in Italia.

Torno a parlare di donne nella scienza e di come vengono raccontate, perché il mio amico storico della scienza Mauro Capocci (ciao Mauro!) mi ha passato un articolo sulle donne nella scienza in Italia firmato dalla sua collega Ariane Dröscher dell’Università di Firenze. La sollecitazione è arrivata dal numero della newsletter in cui parlavo di biografie di donne scienziate, quando ho provato a dire che è quasi un errore estrapolare una singola storia e dimenticare il contesto, e che ai primi del Novecento non era così inusuale che una donna, in Italia, potesse iscriversi all’università. Quindi, proseguivo, attenzione a non scrivere l’ennesima biografia di una scienziata ribelle dimenticandoci di tutte le altre e travisando un comportamento che ribellione non era.

L’articolo di Dröscher era davvero interessante, e ho pensato di proporvene un sunto (che, come sempre, è anche un po’ interpretazione). In questo numero dunque non parleremo tanto di libri quanto di donne e della loro storia collettiva.

Le “ragazze biforcate” erano ragazze coi pantaloni, le più sexy che si potessero immaginare. In questa rivista scollacciata pensata per i pruriti degli uomini americani, le ragazze biforcate lasciano intuire il profilo delle loro gambe vestendosi come un uomo. Che trasgressione!

(Sono esistite almeno cinque “Vanity Fair” nella storia. Questa era praticamente un soft porno: pubblicata tra il 1902 e il 1904 a New York, non ha niente a che vedere con l’attuale).

Piccola premessa: ho scoperto che in Italia oggi ci sono 134 laureate ogni 100 laureati, e che le donne laureate superano i maschi laureati in tutti i paesi europei (tranne la Germania) più o meno da vent’anni. I dati aggiornati sono qui.

Anche quando si guarda al passato è ragionevole procedere in questo modo, cioè guardando ai dati. E i dati raccontano che le donne italiane hanno a lungo avuto accesso all’università molto di più delle altre europee.

Dröscher comincia citando un articolo scritto nel 1913 (da un uomo, un tipo strano, un prete americano) che notava come all’Università di Bologna nel Duecento ci fossero donne docenti di diritto, nel Trecento donne docenti di medicina e che nel Sei e Settecento fossero diverse (anche se non diciamo proprio “tante”) le donne laureate. Tra loro le famose Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, laureata a Padova, e poi Maria Gaetana Agnesi, Laura Bassi e le meno note Anna Morandi Manzolini e Clotilde Tambroni. Per l’autore, erano degne figlie delle antiche romane, indipendenti e capaci di rivendicare spazio in ambito intellettuale e artistico. Ovviamente questo non significa che sia stato facile: molte altre ricerche hanno mostrato che queste donne hanno quasi sempre avuto accanto un uomo capace di aprire loro la strada. Un padre, un marito, un fratello. Però sono state un’avanguardia, un esempio per le altre, e ha senso ricordarle e celebrarle.

A cavallo tra Otto e Novecento, prosegue Dröscher, le italiane erano dopo le inglesi le più prolifiche tra le donne scienziate europee (in termini di pubblicazioni, non di figli). Lavoravano soprattutto in ambito biomedico, con una presenza importante nella botanica. Alcune erano appassionate di scienza con un sacco di tempo libero come la marchesa Marianna Panciatichi Paulucci e la contessa Elisabetta Fiorini Mazzanti, che comunque furono riconosciute a livello internazionale per la loro produzione in ambito naturalistico. Le altre erano semplicemente donne che beneficiarono della Legge Casati del 1861, la legge che decise per la prima volta nel nostro paese l'obbligatorietà, la gratuità e l'uguaglianza tra maschi e femmine, sebbene con filiere separate, per i primi due anni di scuola elementare. La legge Casati permetteva implicitamente l’accesso delle donne all’università e dopo di lei ci fu il Regolamento generale Universitario del 1876 che finalmente lo metteva nero su bianco.

Eravamo un paese all’avanguardia! Venivano anche da fuori per iscriversi alle nostre università: la prima donna laureata del Regno d’Italia fu infatti una russa, Ernestina Paper, dottoressa in medicina a Firenze. Quattro anni dopo arrivò la seconda laureata in una disciplina scientifica. Nel 1900 erano 224 le donne laureate in Italia, di cui 48 in scienze (in ordine di frequenza: scienze naturali, matematica, fisica e chimica). Non erano tante, e non erano esattamente donne “standard”*, ma era un inizio, e la tendenza ha presto cominciato a consolidarsi.

Dopo il 1900 la situazione cominciò a essere sempre più stabile: per esempio all’Università di Bologna, dal 1903 in poi non ci fu anno accademico senza almeno una studentessa iscritta a un corso di laurea scientifico. Più difficile vederle poi anche lavorare in università, ma anche questo piano piano cominciò ad accadere, e non va trascurato che si trattava di posizioni retribuite.

Certo: essere quell’unica donna al lavoro nel dipartimento di scienze dell’Università di Pisa nel 1915 doveva essere ben diverso dall’essere una delle dieci di Torino, delle otto di Roma o delle sei di Pavia. Non nascondiamoci che il buon esempio di una mentore e la compagnia di un’altra donna rendano più facile il lavoro. Sempre nel 1915, le donne con il titolo di “libera docente” erano solo Maria Bakunin a Napoli (chimica), Maria Montessori a Roma (antropologia) e Rina Monti a Pavia (anatomia comparata): di loro solo Monti e Bakunin arrivarono al gradino più alto della carriera accademica. Due. A medicina invece avevamo Virginia Angiola Borrino (pediatria a Torino), Giuseppina Cattani (patologia sempre a Torino) e Maria Masini (antropologia criminale a Genova). Di loro, solo Borrino è diventata ordinaria. Una.

Segue l’elenco delle difficoltà che le donne hanno, oggettivamente, a lungo incontrato e una serie di osservazioni che forse valgono ancora oggi e non solo in ambito accademico.

Le prime donne all’università tendevano a essere sole e a non fare gruppo, anche forse per il comprensibile desiderio di difendere ciascuna la propria posizione, e magari temendo anche di passare da rompicoglioni (perdonate la sintesi corriva). Poi queste donne venivano spesso accolte nella cerchia di un professore dichiaratamente di vedute aperte, favorevole all’accesso delle donne alla ricerca scientifica. Il problema è che sotto la sua ala protettrice rimanevano fino alla sua morte, senza nessuna prospettiva di carriera. Intanto lui doveva essere felice di averle accanto perché meno costose e meno ambiziose dei colleghi maschi, quindi anche più fedeli. Questo si chiama “effetto harem”. Accanto c’è l’”effetto Matilda”: i meriti finiscono tutti al tuo collega maschio. Poi c’è quel fenomeno per cui le donne tendono a scegliersi nicchie con minore concorrenza, quindi aree della ricerca meno visibili, più in disparte (ma non sempre alla lunga questo è uno svantaggio). E quell’altro per cui, siccome nei posti di potere ci sono gli uomini, quando si tratta di fare concorsi che promuovano in posizione analoghe qualcuno di nuovo, le donne chissà perché sono sistematicamente respinte.

E poi? Beh, poi sono arrivati gli anni venti e la musica è cambiata.

Prima Benedetto Croce e poi (con il fascismo) Giovanni Gentile nei loro panni di ministro dell’istruzione hanno favorito le discipline umanistiche rispetto a quelle scientifiche e (ça va sans dire!) gli uomini rispetto alle donne. Non stupisce che le poche, e sempre di meno, donne che si sono iscritte all’università si siano concentrate nei corsi di scienze (vedi sopra, il discorso della nicchia).

Ancora peggio quello che è successo al numero di donne organiche all’università, che vediamo arrestarsi e poi calare, tanto che si torna a faticare per trovare scienziate in attività: quelle che ci sono tendono a concentrarsi in piccole sedi periferiche o in discipline emergenti, tipo la limnologia, la citologia, l’entomologia. Alcune di loro lavorano sotto pseudonimo, e con le persecuzioni antiebraiche diventa piuttosto chiaro perché: Rita Levi Montalcini per esempio, per un po’, si è firmata Rita Lupani.

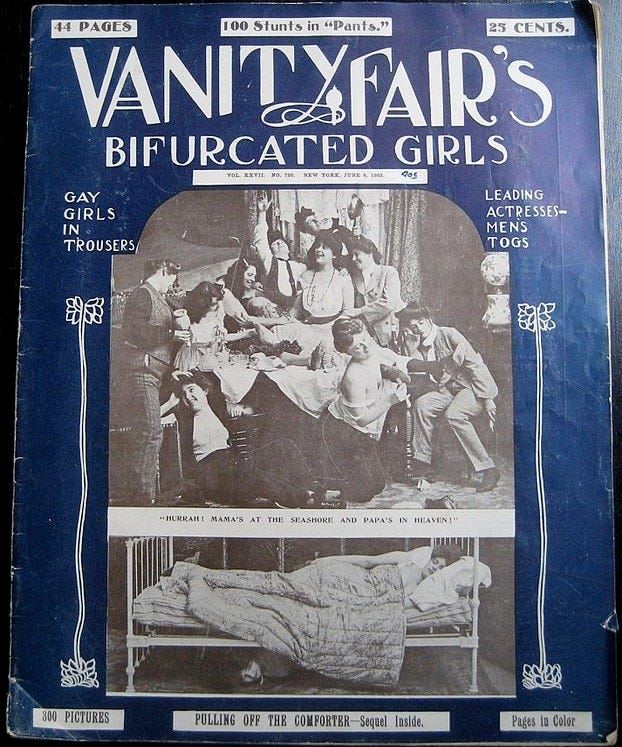

La mitica Barbara McClintock in una sua foto al lavoro al dipartimento di citogenetica della Carnegie Institution a Cold Spring Harbor, New York. Questa è la foto ufficiale usata per l’American Association of University Women Achievement Award che McClintock ricevette nel 1947. In nessun’altra foto è così ben pettinata e ben vestita.

Dopo la guerra molte di loro non le troviamo più: sono morte, emigrate, qualcuna si è suicidata, altre hanno cambiato strada.

Di molte di loro abbiamo il nome, e più o meno conosciamo le loro storie. La loro perdita (per noi) e la loro sofferenza (per loro) non vengano sminuite se dico che in quel periodo è successa la stessa cosa a molti uomini, perseguitati per ragioni politiche o razziali o per entrambe le cose. Vi invito a perdervi nel bellissimo lavoro della storica Patrizia Guarnieri da Firenze che ha seguito i percorsi di molti intellettuali fuggiti dall’Italia fascista.

Chiudo come ho cominciato: oggi le donne laureate sono molte più dei maschi laureati. Certo, non in discipline scientifiche e tecniche. Ma anche lì le cose stanno cambiando e per esempio le donne medico, oggi, in Italia, sono più degli uomini medico.

Dobbiamo festeggiare? Io ci starei comunque attenta: l’arrivo delle donne in certi ambiti di studio o lavoro spesso coincide con la perdita, per quell’ambito, di un qualche valore agli occhi dei maschi. Redditività, prestigio, possibilità di carriera o di impresa. Non sono solo le donne che sono aumentate ma è anche successo che i maschi ambiziosi si sono spostati da un’altra parte. Dove? Oggi direi nella finanza e nell’ICT.

C’è qualche spunto, qui dentro, per noi che scriviamo di scienza, e per una riflessione sulle biografie delle persone di scienza? Direi di sì. C’è tutto un contesto da raccontare che forse ci complica la vita, ma forse invece ci permette di evitare l’errore di scrivere l’ennesima biografia della solita scienziata, eroica, ribelle o rivoluzionaria, come vogliamo definirla noi.

*Poco ”standard” in senso statistico: erano spesso straniere, o figlie di famiglie intellettuali e progressiste, tante erano ebree. Qui, in una nota, trovate un elenco dei nomi delle laureate in medicina di fine Ottocento.