Vite di scienziati – Le biografie in generale

Dove si prova a riprendere il filo del discorso, si fa un lungo esempio, e di nuovo si finisce per scrivere troppo. E si conclude, un'altra volta, dando appuntamento al prossimo post.

La volta scorsa sono partita con le migliori intenzioni: volevo esplorare e provare a raccontare il genere “biografia di scienziato (o di scienziata)”. Poi mi sono messa a raccontare quella di Guglielmo Marconi appena uscita per Hoepli e mi sono persa in chiacchiere. Stavolta proverò ad andare più al sodo, anche se ho una scaletta in dieci punti che mi minaccia al di sotto di questo capoverso e pochissima fiducia nella mia capacità di sintesi. Se non riuscirò a esaurire la scalettona, sappiamo già di che cosa parlerò nel terzo numero di questa newsletter, forse anche nel quarto.

Le biografie degli scienziati sono un genere piuttosto nuovo sugli scaffali dei libri che parlano di scienza. Finché gli scienziati erano pochi, nel Sette e Ottocento, chi scriveva di scienza per il grande pubblico scriveva soprattutto delle meraviglie delle scoperte naturali: il grande pubblico non era ancora così grande, anche gli scienziati erano pochi, e non esistevano scrittori di scienza di professione anche se si possono menzionare un paio di autori che ebbero un gran successo scrivendo di scienza, come Fontenelle, Algarotti, Somerville.

Considerate semplicemente il fatto che la parola “scienziato/a” (o meglio “scientist”, che vale sia al maschile sia al femminile) è stata inventata nel 1883, e che inizialmente non è stata nemmeno tanto apprezzata (c’era chi la considerava “brutta”).

Non so dire a quando risalga la prima biografia di scienziato che sia mai stata scritta, posso però raccontare che per scrivere un libro che uscirà a breve (ne parleremo) ho usato alcune biografie scritte tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Sono biografie dello stesso scienziato che però assomigliano più a testi celebrativi o denigratori (non ci sono vie di mezzo) e non sono solide e documentate come intendiamo oggi che debba essere una biografia.

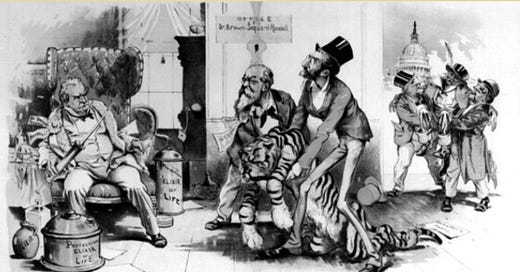

Al mio scienziato preferito, oltre alle biografie ridicolizzanti e a quelle apologetiche, hanno anche dedicato vignette come queste. Lui è il signore con la siringona in mano seduto in poltrona, a sinistra del disegno. Tra qualche mese potrò dirvi qualcosa di più.

In epoca più recente gli storici della scienza hanno a lungo esercitato una dichiarata diffidenza sul genere, che credo possiamo dire sia stata superata, ma con calma, a partire dagli anni ottanta.

Nel 1983 esce una biografia cruciale per la nostra storia.

È la biografia della scienziata Barbara McClintock firmata dalla fisica Evelyn Fox Keller. La biografia era stata programmata nel 1978: era stato un lavoro lungo, nato come articolo e finito come libro con il titolo “In sintonia con l’organismo”, uscito in sordina e a tiratura limitata pochi mesi prima che Barbara McClintock ricevesse il Premio Nobel per la medicina. Dopo l’assegnazione del premio, il libro cominciò a circolare e divenne famoso, e così la sua autrice. Che molti anni dopo, nel 2020, firmò l’introduzione a una nuova edizione raccontando una storia interessante. Più o meno, quella che segue.

Quando, nel 1978, chiesero a Keller il primo articolo, si era nel pieno della vitalità del movimento femminista e lei ne era un personaggio di spicco. Accettò l’incarico con entusiasmo e poi lo raccontò alle amiche, femministe anche loro ma di formazione umanistica. Cominciò una discussione di questo tipo: come fai a pensare che la biografia di una scienziata sia di per sé un “progetto femminista”? Come fai soprattutto se la scienziata in questione non si è mai definita femminista? Basta essere discriminate in quanto donne per diventare un personaggio interessante ed esemplare nella riflessione femminista? Barbara McClintock, non ha mai pensato di dire una parola sulle donne nella scienza: che biografia dobbiamo scrivere di lei?

McClintock era un tipo eccentrico. Probabilmente oggi si definirebbe agender, o qualcosa del genere: vestiva coi pantaloni alla zuava, suonava il banjo e seguiva filosofie misticheggianti per cui fu spesso presa in giro. La cosa davvero interessante, però, è che ebbe intuizioni illuminanti e travolgenti per la neonata genetica, fu la prima presidente donna della Genetics Society of America e alla fine della carriera fu la prima donna a ricevere un Nobel scientifico senza doverlo dividere con un maschio. Persino James Watson (uno degli scopritori della doppia elica del Dna, uomo dalle uscite infelici e violente) l’ha definita “una delle tre più importanti figure nella storia della genetica”, insieme a Mendel e a Morgan. E il Nyt, nel suo necrologio, l’ha descritta come una delle più influenti genetiste del secolo, una gigante della biologia.

11 ottobre 1983: il NYT annuncia il Nobel a Barbara McClintock.“When Barbara McClintock learned she had won the Nobel Prize in Medicine, she was heard to exclaim, ''Oh, dear,'' and then she walked out into the brisk morning air to pick walnuts. She is like that. She is known for baking with black walnuts. She is also known as a very private person, a loner in the laboratory and in life. The 81-year-old Dr. McClintock, dressed in dungarees (salopette, ndr) and carrying tongs for grappling the walnuts, left her apartment on the grounds of the Cold Spring Harbor Laboratory and strolled alone along a wooded path down by an inlet of the Long Island Sound….''

Dopo il Nobel, nel 1983, e la fortuita contemporanea uscita della biografia, Barbara McClintock è diventata un mito femminista e femminile. Malgrado la sua storia e malgrado gli sforzi di Keller (dice lei) di raccontarla in modo onesto e di usare argomenti più alti di qualche aneddoto, di dire che era una persona fuori da ogni possibilità classificatoria e per questo di per sé eccentrica, era nato “il mito McClintock” (che siete autorizzati a non aver mai incontrato). Perfettamente frainteso.

Nel 2001 uscì una seconda biografia di Barbara McClintock.

Questa era firmata da Nathaniel C. Comfort, professore di storia della biologia alla Johns Hopkins University (e per un certo periodo marito di Premio Nobel per la medicina), che ha lavorato dopo la morte di McClintock basandosi non solo su interviste, come aveva fatto Keller, ma anche su corrispondenze e appunti. Dopo questa seconda biografia, il mito di McClintock è stato fortemente ridimensionato. Dal lavoro di Comfort infatti emergeva infatti che la scienziata era nota e stimata anche prima del Nobel, a dispetto della vulgata dei suoi “mitologi” tra cui Comfort includeva McClintock stessa.

Barbara McClintock riceve il Premio Nobel nel 1983, a 81 anni. Le sue ricerche sono state considerate poco tra gli anni cinquanta e la fine degli anni sessanta (sono i casi in cui si dice che erano “in anticipo sui tempi”). Ma al momento del Nobel aveva già ricevuto la National Medal of Science nel 1970, il Premio Horwitz e il Premio Wolf nel 1981.

Perché sono tanto diverse, le due biografie?

Nell’introduzione alla nuova edizione, Keller dice onestamente che nessuna delle due è più vera dell’altra. Noi esseri umani riscriviamo costantemente le nostre storie e i nostri ricordi, e li plasmiamo sui nostri bisogni del momento. Lei aveva scritto prima del Nobel, parlando a lungo con la stessa McClintock: Comfort ha scritto dopo la morte della scienziata, basandosi su interviste posteriori e ad altri. Perciò, dice Keller, la sua versione è più vicina alla visione della storia che in quegli anni aveva in testa la stessa McClintock, quella di Comfort è quella che si raccontano oggi i biologi molecolari. Probabilmente Comfort direbbe che la biografia scritta da Keller è semplicistica e ideologica, la sua è un vero lavoro di ricerca storica.

Io non lo so (di rappresentazioni delle donne nei libri di scienza proverò a parlare). Ma è vero che è impossibile essere oggettivi quando si scrive una biografia tanto che qualcuno si è spinto a dire che, alla fine, ogni biografo parla soprattutto di sé.

Di sicuro non si scrive mai solo la storia di una persona, ma si ricostruisce un periodo storico e un contesto sociale, che nel caso della scienza include temi molto ampi e complessi: la distribuzione del potere e delle risorse, gli utilizzi dei risultati della ricerca, i rapporti con le istituzioni e i governi, e cose di questo tipo.

Però, lo avrete notato, c’è una differenza cruciale tra il lavoro di Keller e quello di Comfort. La prima era una scienziata che ha fatto un lavoro da scrittrice, puntando la biografia soprattutto sulla straordinarietà del personaggio. Il secondo è uno storico, che ha dedicato anni di ricerche a Barbara McClintock lavorando da storico.

E l’esempio mi è utile per riflettere su una cosa.

In genere, le biografie scritte dagli storici (che io leggo solo se arrivano al pubblico, cioè a me, in forma palatabile) hanno alcune caratteristiche di fondo. Sono basati su fonti primarie (gli appunti, i quaderni di laboratorio, le lettere e così via), generalmente sono scritte secondo un criterio cronologico (prima si nasce, poi si cresce, infine si muore), e, comprensibilmente, c’è poca ironia.

Se la biografia di uno scienziato la scrive invece uno/una scrittore o scrittrice si crea invece una specie di patto implicito con il lettore: è probabile che non tutto quello che viene detto sia basato su fonti attendibili, comunque di sicuro molto proviene da fonti secondarie (e l’alea cresce perché la fonte secondaria è già un’interpretazione, cioè è l’interpretazione da parte di uno specialista di una fonte primaria), sono concesse sceneggiature avvincenti (si parta pure dal finale!) e forse anche giochetti di fantasia. Possono essere permesse letture riadattate al nuovo presente. Analogie e licenze varie. Purché tutto questo sia dichiarato, chiaramente.

Concludo ricordandovi che in questi mesi sono uscite due biografie piuttosto interessanti proprio a proposito dell’interpretazione del personaggio.

I due sono tra i più “biografati” della storia della scienza, e i due biografi sono fisici di formazione ma anche scrittori di scienza piuttosto famosi.

Una è la biografia di John Von Neumann di Ananyo Bhattacharya nella traduzione per Adelphi di Luigi Civalleri: un libro che indugia poco sugli aspetti privati del genio controverso, già descritto come amorale ed egoista. Ne esce un ritratto un po’ inanimato, freddo, ma precisissimo sotto il profilo scientifico, a restituire a Von Neumann l’immagine che forse lui stesso avrebbe voluto dare di sé: di un genio della fisica capace di tenere a bada le emozioni, solo questo.

E poi, di tono del tutto opposto, c’è una nuova biografia di Robert Oppenheimer: i suoi complicati tormenti, quella sua faccia magra con la sigaretta penzoloni che compare su quasi tutte le copertine di quasi tutte i libri che gli sono stati dedicati. Questo uscito per Castelvecchi (dopo Garzanti, Bompiani e Mondadori, non in ordine) è del fisico Jeremy Bernstein, che Oppenheimer l’aveva conosciuto personalmente e l’aveva sempre trovato, come dice il titolo “un enigma”.

Ma di spazio dei sentimenti, giuro, parliamo nel prossimo numero.

Barbara Mcclintock ottenne il premio Nobel per la scoperta dei "trasposoni" del mais 🌽. La prima lezione del mio corso di genomica fu dedicata proprio ai trasposoni! I trasposoni sono elementi del DNA che possono saltare (jumping genes 🦘) da un cromosoma all'altro 😲