Va bene l'invenzione, ma un po' devi studiare

Le Correzioni di Jonathan Franzen e la strabiliante prova di bravura in un monologo sul determinismo neuroscientifico di inizio secolo. Un romanzo di culto con un sacco di scienza dentro.

Per contattarmi e propormi cose di lavoro, lezioni o presentazioni dei miei libri puoi scrivermi: silviabencivelli@gmail.com.

Qualche mese fa ho tenuto un ciclo di lezioni alla scuola Holden di Torino. Si parlava di fonti della scrittura. Sono partita bella allegra con esempi di ambito scientifico, semplicemente perché sono quelli che conosco meglio, quando una studentessa mi ha interrotto e mi ha detto con candore: “ma a noi la scienza non interessa”.

Sono stati momenti durissimi: una come me, che non ha mai pensato “non mi interessa” se a parlare era un tizio o una tizia dietro una cattedra, di fronte a una dichiarazione del genere si congela. Ci pensa tutta la notte. E poi proprio la scienza? Come fai a…

Le successive ore di lezione le ho spese, per una buona metà, a dimostrare loro che la scienza, agli scrittori, interessa eccome. Magari non è il cuore di quello che scrivono, non è l’ispirazione di un metodo, o di personaggi buffi o cattivi o esemplari, magari non è il tema prediletto. Ma la scienza la trovi ovunque. Buffo perché, sempre alla scuola Holden, poco prima, avevo tenuto una lezione di due ore per dimostrare questa cosa attraverso mille esempi, solo che gli studenti erano diversi e, chissà perché era stato tutto molto più facile.

Così, per quella classe, oltre a preparare innumerevoli slide ed esercizi su come ricostruire una storia usando un archivio online o su come inventarsene un’altra usando fonti attendibili (e ammetto di aver imparato anche un sacco di cose), ho rispulciato alcuni fondamentali della narrativa contemporanea. E sono caduta sulle “Correzioni” di Jonathan Franzen.

Io ricordavo un passaggio con due bambini che giocano a rincorrersi a bordo piscina interpretando “il linfocita” e “il patogeno”. Ma niente, nel libro non l’ho ritrovato: può darsi che sia stata una mia fantasia (se invece a qualcuno venisse in mente il romanzo in cui succede, o ritrova questa scena tra pagine che in questa occasione ho scorso troppo in fretta, me lo scriva, grazie).

Ho ritrovato invece, nelle Correzioni, la descrizione di una malattia neurodegenerativa con tutto il corteo di tentativi terapeutici vani, compresi quelli truffaldini. Ma anche una riflessione sulle seduzioni della tecnologia e sulle implicazioni del progresso scientifico sull’esperienza umana.

Edward Bliss Foote (1829 – 1906) è stato un medico americano impegnato nel controllo delle nascite, autore di un best-seller di consigli sulla salute dal titolo “Medical Common Sense”, che gli costò una bella multa per oscenità. Qui sopra, una serie di esercizi consigliati per sconfiggere la malinconia.

Le Correzioni è del 2001: uscì negli Stati Uniti poco prima dell’11 settembre. In Italia arrivò l’anno dopo e lo lessi appena uscito. Anzi, direi che lo divorai. All’epoca fu un grandissimo caso editoriale, sebbene poi non si sia riusciti a farne un film (succede anche nel libro: uno sceneggiatore modifica la sua sceneggiatura mille volte senza che questa diventi mai un film). La protagonista è una famiglia disfunzionale in cui la madre cerca di salvare le apparenze cercando di organizzare a tutti i costi una cena di Natale: l’ultima, prima che le condizioni del marito malato di Parkinson lo rendano impossibile. Nessun personaggio è simpatico, nessuno è buono, tutti sono invischiati nel tentativo di “correggere” qualcosa. E tutti hanno un problema di carattere psicologico, un marchio: l’ansia e l’ossessione, la madre. La depressione, uno dei figli. La demenza, il padre.

Ma l’elemento più lampante con cui pensavo di dimostrare ai miei studenti la preparazione scientifica e lo studio di Franzen erano le terapie.

La madre assume l’Aslan, che ovviamente è un’invenzione: grazie all’Aslan si raggiunge rapidamente uno stato di benessere privo di sensi di colpa e preoccupazioni. Glielo somministra un medico di nave da crociera che ha tutta l’aria di un truffatore di serie B, e la sua spiegazione è la seguente: “la patologia per cui l’Aslan è più comunemente indicato è proprio la paura invalidante di chiedere l’Aslan”. Ma anche, geniale: “la paura dell’umiliazione e il desiderio di umiliazione sono strettamente collegati, lo sanno sia gli psicologi che i romanzieri russi”.

l padre invece assume il Corecktall, altro farmaco inventato. Notate che il nome suona come “correct all”: si dice che rallenti Parkinson e Alzheimer, ma si allude al fatto che con questo “correggerebbe” anche le imperfezioni morali e relazionali, fino a far pensare che possa “correggere” l’intero tema disfunzionale familiare (si dice che il Corecktall migliora “le connessioni del cervello umano adulto”).

Il che introduce un tema inquietante e già nel 2001 attuale: la possibilità del controllo dei comportamenti e della mente, la manipolazione. È tutta una satira, ovviamente, così come è una satira il passaggio successivo, quando uno dei figli decide di investire in Corecktall e si butta nella medicina finanziaria. Perché il profitto, la spinta capitalista: a muovere la ricerca farmaceutica adesso è soprattutto questo. Quindi a presentare il farmaco durante la prima offerta pubblica di azioni della ditta produttrice è un “visionario in felpa sportiva” circondato da immagini dal vago sapore scientifico come quelle di “cromosomi a gambe spalancate”. E il suo discorso è torrenziale e dettagliato, un compendio, tirato all’estremo e ridicolizzato, del riduzionismo neuroscientifico d’inizio secolo. Ma anche una strabiliante prova di bravura per un romanziere.

Ecco, per me bastava quel discorso di un paio di pagine a spiegarmi: come pensate che Franzen abbia potuto scrivere un grande romanzo senza studiare? Affidandosi solo alla fantasia e agli psicologismi?

Nelle Correzioni c’è molto altro, lo so, per questo è un libro di culto. Ci sono ambiguità, c’è il conformismo cieco della madre e il cinismo lassista e decadente dei figli... E anche i temi scientifici e tecnici non riguardano solo la salute mentale, ma anche le tecnologie dell’informazione, la finanza in aria da new economy. C’è in generale la disillusione, la crisi dell’intellettuale, un mondo che cambia secondo logiche guidate dalla ricerca del successo economico, la disconnessione tra esseri umani e tra esseri umani e i loro problemi, e c’è la tecnologia che promette di “correggere” i difetti dei protagonisti senza andare al cuore delle loro ragioni.

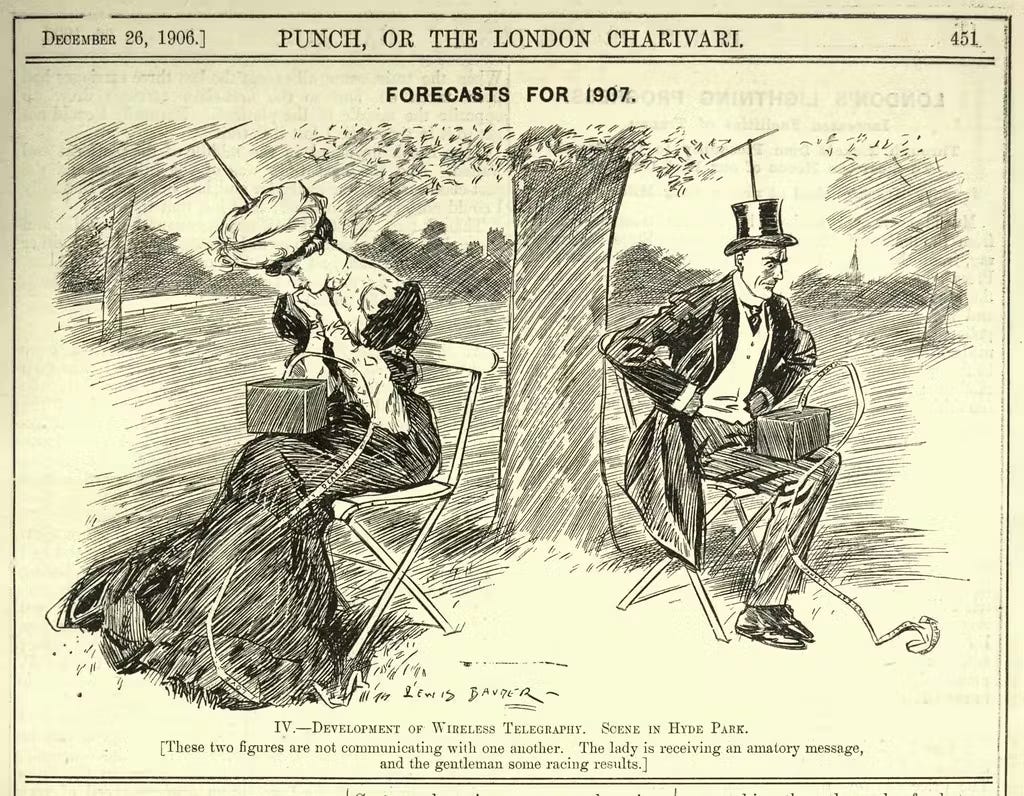

Un “Ah, signora mia!” del 1906. È la rivista Punch che mette in guardia i suoi lettori dalle nefaste conseguenze dello sviluppo della tecnologia wireless (il telegrafo). La tecnologia sta deteriorando i contatti umani più o meno da centoventi anni.

Non credo di aver convinto i miei studenti. Annuivano, ma non so. Mi è anche venuto il sospetto che non sia facile parlare di un libro pubblicato nel 2001 a ragazzi nati nel 2002, o che loro lo leggano trovandoci meno di quel che ci trovo io. Quando ne ho parlato con amici miei coetanei ci siamo trovati d’accordo nel dare la colpa alle tecnologie dell’informazione, alla pervasività che hanno oggi, a come questi ragazzi ci siano cresciuti dentro. E mentre lo dicevamo, ho capito perché trovo l’idea di Franzen ancora geniale.

Segnalazioni!

§ Questa settimana sono limitate perché sono stata di nuovo poco bene e non sono riuscita a leggere. Se avete voi segnalazioni per me, scrivetele nei commenti!

§ Vi segnalo un libro interessante, divertente, e molto istruttivo soprattutto per chi di mestiere scrive o vorrebbe farlo, in una certa misura vicino anche al tema di questa newsletter. Si intitola “Scrivere dal vero - Manuale di giornalismo narrativo”, lo ha scritto Riccardo Staglianò ed è uscito per Sellerio.

§ Ho presentato “Tre colpi di genio e una pessima idea” al Salone del Libro di Torino con (il grande) Marino Sinibaldi. Io non ero molto in forma, ma, come si vede dalle nostre facce, ci siamo divertiti comunque.

Per contattarmi e propormi cose di lavoro, lezioni o presentazioni dei miei libri puoi scrivermi: silviabencivelli@gmail.com.

Per coinvolgermi in eventi puoi scrivere anche a contact-bencivelli@elastica.eu.

Oltre a Franzen basta pensare a Mc Ewan (per esempio Saturday e Solar), a McCarthy (Stella Maris e Passenger), a Nabokov che riempie i suoi romanzi di botanica e entomologia e a grandissimi scienziati scrittori come A.J. Cronin, Primo Levi e molti altri! Tra cose più recenti, c'è questo nuovo "On the calculation of Volumes" che non ho ancora letto e di sicuro ne vale la pena, l'autrice è una danese, Solvej Balle.

Un pezzo bellissimo, grazie. E Le Correzioni è un romanzo grandioso, c'è dentro tanta di quella roba eppure si legge con una leggerezza incredibile. Infatti dovrei rileggerlo perché l'ho ingoiato troppo in fretta.